Grundwasserstandsmeßnetz Schleswig-Holstein

Bau, Pflege und Sanierung der Meßstellen

Herbert Angermann

Die Höhe des Grundwasserstandes hängt in erster Linie von der Grundwasserneubildung ab. In den Wintermonaten geht die pflanzliche Verdunstung auf ein Minimum zurück. Dann versickert der gefallene Niederschlag in den Untergrund bis hinunter zum Grundwasser und läßt den Grundwasserspiegel ansteigen. In den Sommermonaten findet keine Grundwasserneubildung statt. Dann wird der gesamte gefallene Niederschlag über die Pflanzen- und Bodenverdunstung wieder an die Atmosphäre abgegeben. Das führt zu sinkenden Grundwasserständen. Wie stark der Wasserstand schwankt, hängt von verschiedenen Standortfaktoren sowie von den klimatischen Bedingungen ab. Einfluß haben auch Oberflächenversiegelungen oder Grundwasserentnahmen.

Die Messung und Aufzeichnung des langjährigen Grundwasserstandsganges bildet die fachliche Grundlage für die Ermittlung wasserhaushaltlicher Kenngrößen. Diese Daten werden außerdem für wasserwirtschaftliche Planungen benötigt sowie zur Dokumentation der Auswirkungen von Eingriffen in den Landschaftswasserhaushalt.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts werden in Schleswig-Holstein die Grundwasserstände an ausgewählten Meßstellen gemessen und dokumentiert. Die längste Meßreihe gibt es von einem zwölf Meter tiefen Schachtbrunnen in Bordesholm am Lindenplatz. Seit 84 Jahren, also seit 1914, werden hier regelmäßig Messungen durchgeführt. Solche langen Meßreihen sind allerdings Ausnahmen. Durchschnittlich wird eine Grundwassermeßstelle sechzehneinhalb Jahre beobachtet und zehn Prozent der Meßreihen sind länger als 30 Jahre.

Ende des Jahres 1997 wurden an 660 Standorten 1.011 Meßstellen regelmäßig gemessen. Diese Messungen wurden an 755 Stellen einmal wöchentlich von Personen vorgenommen, die in der Nähe wohnen. Bei den restlichen Meßstellen sind entweder mechanische Pegelschreiber oder elektronische Datensammler installiert.

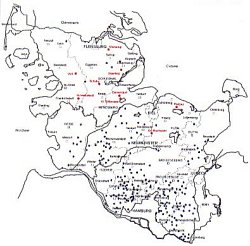

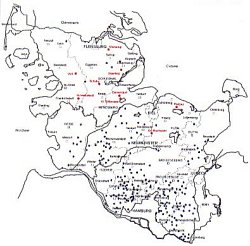

Die Meßstellen in den verschiedenen Grundwasserleitern sind sehr unterschiedlich über Schleswig-Holstein verteilt. Das Meßnetz in den oberen eiszeitlichen Ablagerungen zeigt eine gleichmäßige Verteilung über das Land. Die Meßstellen in den tieferen eiszeitlichen Grundwasserleitern und den älteren Ablagerungen des Tertiärs haben dagegen deutliche Schwerpunkte in den südlichen Landesteilen. Die Ursache dafür: In diesen Regionen wird mehr Grundwasser entnommen und deshalb werden verstärkt Untersuchungsprogramme des Landes durchgeführt. Um das Meßnetz auszugleichen, wird seit 1996 ein spezielles Meßstellenbauprogramm für die tiefen Grundwasserleiter betrieben.

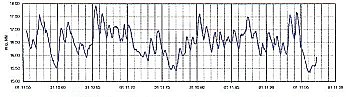

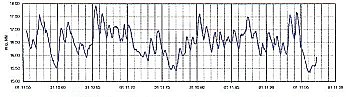

Grundwasserganglinie Agethorst 3156/3919

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Ganglinie der vom Menschen unbeeinflußten Grundwasserstände an der oberflächennah ausgebauten Meßstelle Agethorst im Kreis Steinburg. Gut erkennbar sind am Ende der Ganglinie die beiden überaus feuchten Jahre 1994 und 1995 sowie das extrem trockene Jahr 1996.

Meßnetzoptimierung in den tieferen Grundwasserleitern

Die Fachleute der Abteilungen Gewässer und Geologie/Boden erarbeiteten gemeinsam ein Programm zur Optimierung des Meßnetzes in den tieferen Grundwasserleitern. Seit 1996 wurden daraufhin bisher an neun Standorten 20 Grundwassermeßstellen durch die Ämter für Land- und Wasserwirtschaft Flensburg, Husum und Kiel eingerichtet. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln aus der Abgabe zur Grundwasserentnahme.

Über einige Gebiete haben auch die Hydrogeologen noch wenig Informationen. Deshalb kann es passieren, daß bei einer Aufschlußbohrung für die Meßstellen nicht das gewünschte Ergebnis erreicht wird. So geriet 1997 die Bohrung in Damendorf am Rande des Salzstockes Osterby fast zu einer Fehlbohrung. Denn die erwarteten grundwasserführenden Schichten sind hier bereits stark angehoben beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Die Bohrung wurde zweieinhalb Kilometer weiter südlich, am Ortsrand von Klein Wittensee, noch einmal niedergebracht, dort mit einem sehr guten Ergebnis.

Meßstellenstandort Makerup

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Alle Meßstellen werden nach dem gleichen Standard ausgebaut. Als Ausbaumaterial wird verstärktes PVC-Rohr mit Doppelmuffen- verbindungen und zusätzlichen Dichtungselementen verwendet. Der Ringraum wird mit einer Tonmehl-Zement-Suspension verpreßt, um eine sichere Wiederherstellung der ursprünglichen Stockwerksabtrennung zu gewährleisten. Als Meßstellenkopf wird ein massives verzinktes Stahlrohr mit einer Abdeckplatte verwendet. Diese wird mit einem Vorhängeschloß und verdeckten Dreikantschrauben gesichert. Das Rohr wird in einem Betonfundament verankert. Der Meßstellenkopf dient dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff, Beschädigung oder Zerstörung der Meßstellen.

Programm "Meßnetzoptimierung in tieferen Grundwasserleitern"

|

Baujahr |

Standort |

Kreis |

Endteufe |

Filter |

Grundwasserleiter |

| |

|

|

Meter unter Gelände |

Meter unter Gelände |

|

|

1996 |

Markerup |

SL |

210 |

36-41

65-70

141-146 |

Pleistozän

Pleistozän

Miozän Braunkohlensande |

| |

Schuby |

SL |

282 |

8-14

45-50

217-222 |

Pleistozän

Pleistozän

Miozän Braunkohlensande |

| |

Steinfeld |

SL |

198 |

61-66

145-150 |

Pleistozän

Pleistozän |

| |

Schwabstedt |

NF |

200 |

54-59

97-102 |

Pleistozän

Pleistozän |

| |

Viöl |

NF |

235 |

79-84

107-112 |

Pleistozän

Miozän Braunkohlensande |

|

1997 |

Pratjau |

PLÖ |

142 |

67-72

Filter 2 |

Pleistozän

geplant für 1998 |

| |

Gr. Buchwald |

RD |

255 |

20-25

85-90

123-128

192-195 |

Pleistozän

Pleistozän

Miozän Braunkohlensande

Miozän Braunkohlensande |

| |

Damendorf |

RD |

155 |

55-60 |

Miozän Braunkohlensande |

| |

Kl. Wittensee |

RD |

204 |

15-20

87-92

158-163 |

Pleistozän

Pleistozän

Miozän Braunkohlensande |

Lage der Meßstellen in den miozänen Braunkohlensanden und in den tiefen eiszeitlichen Rinnen. Die 1996 und 1997 neu eingerichteten Meßstellen sind rot gezeichnet.

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Meßstellenpflege

Es werden nicht nur neue Meßstellen eingerichtet, sondern die bestehenden regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Hierzu wird seit 1995 ein neu konzipiertes Meßstellen-

pflegeprogramm durchgeführt. Die Meßstellen werden von einem Brunnenbauunternehmen durch gestuftes Abpumpen mit Druckluft freigespült. Hierbei werden eventuelle Verunreinigungen, Verschlammungen im Filterbereich oder Verockerungen entfernt. Gegebenenfalls werden durch Fangarbeiten Fremdkörper wie Steine, Stöcke, abgerissene Schwimmerseile oder Lichtlotkabel aus der Meßstelle herausgeholt. Defekte Meßstellenköpfe werden repariert oder ersetzt. Abschließend wird an den intakten Meßstellen ein einstündiger Pumpversuch durchgeführt und eine Beprobung und Analyse des Grundwassers vorgenommen.

1995 wurde dieses Programm erstmalig im Dienstbezirk des Amtes für Wasser- und Landwirtschaft Itzehoe erprobt: zunächst an 47 Meßstellen im Kreis Steinburg, dann an 44 im Kreis Segeberg. Im Jahre 1996 wurde das in einigen Punkten verbesserte Programm an 46 Meßstellen im Bereich des Amtes für Wasser- und Landwirtschaft Flensburg durchgeführt.

In allen Fällen hat sich gezeigt, daß das Pflegeprogramm notwendig ist. In jedem Jahr wurden an 10 bis 15 Prozent der behandelten Meßstellen irreparable Defekte festgestellt. Häufigste Ursache waren alterungsbedingte Brüche im Aufsatzrohr oder im Filterbereich. Die Beobachtung an den betreffenden Meßstellen wurde umgehend eingestellt. Sofern sie dem Land gehörten, wurden sie fachgerecht rückgebaut.

1997 wurden im Meßstellenpflegeprogramm für den Dienstbezirk des Amtes für Wasser- und Landwirtschaft Kiel insgesamt 88 Meßstellen behandelt. Zehn davon mußten aufgegeben werden. Die erforderlichen Mittel wurden aus der Abgabe für die Grundwasserentnahme bereitgestellt.

Meßstellensanierung

Wird festgestellt, daß eine Meßstelle defekt ist, muß entschieden werden, ob sie rückgebaut oder saniert werden soll. Eine Sanierung oder ein Neubau ist dort erforderlich, wo die Wasserstands-

beobachtungen fortgesetzt werden müssen.

1993 wurde erstmalig ein defekter Standort mit zwei Meßstellen, 67 und 90 Meter tief, in Kesdorf im Kreis Ostholstein überbohrt und neu ausgebaut. Zwei weitere Standorte in Quickbornerheide, 190 Meter tief und Quickborn-Holmmoor, 77 und 146 Meter tief wurden im Herbst 1995 in gleicher Weise saniert.

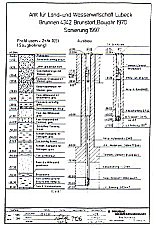

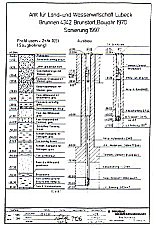

Eine technisch schwierige Aufgabe mußte Anfang des Jahres 1997 gelöst werden: Ein ehemaliger Versuchsbrunnen in Brunstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg, der als Meßstelle genutzt wurde, mußte saniert werden. Um die Ergiebigkeit zu ermitteln, wurde der 1970 gebaute Brunnen in zwei Grundwasserleitern ausgebaut. Die gesamte Filterkiesschüttung erfaßte sogar noch einen dritten Grundwasserleiter. Im Verlaufe späterer regionaler geohydro-

logischer Untersuchungen stellte sich heraus, daß die dünnen Trennschichten zwischen den Grundwasserleitern tatsächlich die Ausbildung von drei getrennten Grundwasserstockwerken bewirkten. Die durch den Brunnenausbau hervorgerufene künstliche hydraulische Verbindung der Stockwerke mußte wieder rückgängig gemacht werden. Der Brunnen wurde im oberen Bereich überbohrt und die alte Ringraumverfüllung aus Kies dabei entfernt. Danach wurde das Filter- und Mantelrohr gezogen und die alte Filterkiesschüttung ebenfalls herausgebohrt. Abschließend erfolgte der Neuausbau des Bohrlochs nach heutigem Standard. Das heißt, der Ringraum wurde mit einer Tonmehl-Zement-Suspension verpreßt. Nun erfassen zwei Meßstellen den unteren tertiären Grundwasserleiter und den darüber liegenden pleistozänen Grundwasserleiter.

Ausbauzeichnungen der Meßstelle Brunstorf vor und nach der Sanierung

(Zum Vergrössern bitte die Grafiken anklicken)