Gifte aus der Nachbarschaft?

"Baumschulstudie" im Kreis Pinneberg

Dr. Birger Heinzow

Der Kreis Pinneberg ist mit über 4.000 Hektar bewirtschafteter Baumschulfläche eines der größten Baumschulgebiete der Erde. Auf diesen Flächen wurden in der Vergangenheit und noch heute Pflanzenschutzmittel wie Herbizide, Insektizide und Fungizide verwendet. Der langjährige und teilweise intensive Einsatz führte beispielsweise zum Eintrag von Pflanzenbehandlungsmitteln in das Grund- und letztlich auch in das Trinkwasser. Mehrere Wasserbrunnen mußten geschlossen oder durch den Einbau von leistungsfähigen Filteranlagen die Trinkwasserqualität wiederhergestellt werden.

Akute Vergiftungen durch Biozide sind bekannt und gut dokumentiert. Weniger eindeutig sind Zusammenhänge zwischen einer chronischen Belastung, die unterhalb einer subjektiv und/oder objektiv wahrnehmbaren Schwelle liegen. Pflanzenschutzmittel stehen in Verdacht, Krebs beziehungsweise Leukämie zu verursachen. Sie können auch das Nervensystem beeinträchtigen, das heißt neurotoxische Wirkungen sowie Fruchtbarkeits- und Entwicklungsstörungen bewirken.

Diese neurotoxischen Effekte von Pestiziden, die durch langzeitige Einwirkung niedriger Pestizidkonzentrationen entstehen können, verdienen ein besonderes Interesse. Nahezu jeder Mensch nimmt mit Nahrungsmitteln Pestizidrückstände auf. Bislang wurde noch nie untersucht, welche Folgen dieser ständige Kontakt für die Menschen hat.

Seit Jahren wird im Kreis Pinneberg über die Gefahren der Pflanzenschutzmittelanwendung in der Landwirtschaft, vor allem in Baumschulen diskutiert. Immer wieder tragen Anwohner von Baumschulgebieten bei den Gesundheitsbehörden ihre Sorge vor, daß sie durch langjährigen Kontakt mit den ausgebrachten Mitteln, beispielsweise durch Verdriftung, chronische Nervenschäden erlitten haben könnten. Bisher existieren keine bevölkerungsbezogenen Untersuchungen zu dieser Frage. Es ist nicht klar, ob Menschen, die in unmittelbarer Nachbarschaft von Baumschulen wohnen, kränker sind als andere. Deshalb wurde in den Jahren 1995 und 1996 vom Umweltministerium gemeinsam mit dem LANU im Kreis Pinneberg eine umwelttoxikologische Feldstudie durchgeführt. Die Auswertung wurde 1997 abgeschlossen.

Untersuchungsmethoden

Die Untersuchung wurde als bevölkerungsbezogene umwelttoxikologische Studie durchgeführt. Die Versuchspersonen kamen aus zwei Bevölkerungsgruppen, die einer unterschiedlichen chronischen Niedrigdosis-Belastung mit Pestiziden ausgesetzt sind. In beiden Gruppen wurde das allgemeine Gesundheitsbefinden und mögliche Störungen des Nervensystems untersucht sowie neuropsychologische und feinmotorische Tests durchgeführt. Für die Versuchspersonen wurden mögliche toxikologische Krankheitsgeschichten im Berufs- und Freizeitbereich ermittelt. Außerdem wurden sie nach ihrem Genußmittelgebrauch befragt. Im Rahmen der medizinischen Anamnese wurde zudem das Auftreten von Krebserkrankungen und die Häufigkeit von Fruchtbarkeits- störungen berücksichtigt.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, festzustellen, ob Nachbarn von Baumschulen andere oder mehr gesundheitliche Störungen oder Beschwerden haben als Personen, die weiter entfernt wohnen.

Gleichzeitig wurde bei den Versuchspersonen ein Schadstoff- monitoring vorgenommen. Dies gab Aufschluß über die körperliche Belastung mit Schwermetallen wie Blei, Cadmium, Quecksilber und Arsen sowie mit Polychorierten Biphenylen, DDT, Lindan und Pentachlorphenol im Blut beziehungsweise Urin und über das Vorkommen von Bioziden im Hausstaub.

Als Baumschulnachbarn galten die Einwohner der Gemeinden Rellingen und Halstenbek. Beide Gemeinden haben eine besonders hohe Dichte an Baumschulen. Als Kontrollgebiet wurde die Stadt Wedel im äußersten Südwesten des Kreises ausgewählt. Die Baumschulen sind hier mindestens zwei Kilometer von der nächsten Wohnstraße entfernt.

Die Personen, deren Wohnung ununterbrochen seit mindestens 1965 (30 Jahre) unmittelbar neben einer Baumschulfläche lag oder die in einem Umkreis von höchstens einem Kilometer von dieser entfernt wohnten, galten als Nachbarn. Die Kontrollpersonen wohnten seit mindestens 25 Jahren, also seit mindestens 1970, an ausgewählten Straßenzügen der Stadt Wedel. Ihre jetzige sowie frühere Wohnungen lagen mindestens zwei Kilometer von einer Baumschule oder anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen entfernt.

Für das Studienziel bietet der Kreis Pinneberg besondere Voraussetzungen. Baumschul- und Siedlungsflächen grenzen unmittelbar aneinander. Ein Teil der Bevölkerung kommt allein durch die Wohnsituation über Jahrzehnte hinweg wiederholt mit Pestiziden in Berührung.

Die Studie wurde gemeinsam mit den Universitäten Lübeck und Oldenburg sowie den Fachdiensten Umwelt und Gesundheit des Kreises Pinneberg durchgeführt. Die Ethikkomission der Medizinischen Universität zu Lübeck hat sie genehmigt.

Gift im Blut?

Die Fachleute fanden keine Hinweise, daß Anrainer von Baumschulbetrieben ein höheres nachweisbares Gesundheitsrisiko tragen als Menschen, die dieser Belastung nicht ausgesetzt sind.

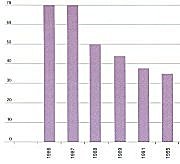

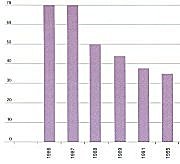

Die Blut- und Urinwerte für das Pestizid Pentachlorphenol zeigten eine rückläufige Tendenz. Das Pentachlorphenolverbot zeigt somit Wirkung, für die Zukunft ist mit einem weiteren Absinken der Werte zu rechnen. Für Lindan und Hexachlorbenzol wurden ebenfalls niedigere Belastungen als noch vor fünf Jahren ermittelt. Die persistenten Umweltchemikalien DDT und PCB lassen allerdings noch keinen Rückgang erkennen. Auch die Bleibelastung wird stetig geringer. Sie ist in den letzten zehn Jahren um ein Drittel zurückgegangen.

Rückgang der Blutbleibelastung bei Erwachsenen in Schleswig-Holstein im Verlauf von 1986 bis 1997. (Angaben in µg/l Blut)

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Die Schwermetallbelastung ist für Quecksilber, Cadmium und Arsen vergleichbar mit den Ergebnissen, die in den vergangenen zehn Jahren in anderen Regionen Schleswig-Holsteins erhoben wurden. Quecksilbergehalte im Blut und Arsenspuren im Urin hängen mit der Höhe des Fischverzehrs und für Cadmium mit dem Rauchen zusammen.

Für die aktuelle Belastung durch das Insektizid Permethrin konnten erstmalig Hintergrundwerte von Stoffwechselprodukten (Metaboliten) abgeleitet werden, die in Zukunft eine Beurteilung einer erhöhten Exposition ermöglichen. Woher die Permethrin-Metaboliten stammen, die bei mehr als 10 Prozent der Probanden im Urin nachgeweisen wurden, ist unklar. Die Wissenschaftler vermuten, daß vereinzelt festgestellte höhere Werte durch bestimmte Nahrungsmittel verursacht wurden. Gezielte Stichproben in der Lebensmittelüberwachung könnten diese Frage klären.

Gifte im Hausstaub?

Ein überraschendes, weil unerwartetes Ergebnis, war die Höhe der Holzschutzmittel- und Insektizidbelastung der ebenfalls untersuchten Hausstäube. Praktisch kein Haushalt war frei von Pestiziden im Hausstaub. Die häufigsten Rückstände sind Pentachlorphenol, DDT und Permethrin. Dabei bestanden keine wesentlichen Unterschiede in der Belastung der Kontrollregion und der Fallregion. Die Tabelle gibt einen Einblick über die im Hausstaub gefundenen Konzentrationen.

Hausstaubbelastung mit Bioziden im Kreis Pinneberg (n = 220). Die Angaben beziehen sich auf Gehalte in Milligramm pro Kilogramm Feinstaub (< 63 µm gesiebt).

|

Substanz im Feinstaub |

Median |

95. Perzentil |

Maximal |

Positiver Nachweis bei 220 Proben in Prozent |

|

Bendiocarb |

< 0,1 |

< 0,1 |

8,8 |

1 (0,5 %) |

|

DDT, 1966* |

0,3 |

4,4 |

14 |

163 (74 %) |

|

Dichlorvos, 1976* |

< 0,1 |

< 0,1 |

3,6 |

1 (0,5 %) |

|

Methoxychlor, 1970* |

0,5 |

12 |

110 |

173 (78 %) |

|

PCP |

1,4 |

9,1 |

53 |

215 (97 %) |

|

Piperonylbutoxid (PBO) |

< 0,1 |

5,7 |

50 |

92 (42 %) |

|

Tetrachlorvinphos, 1977* |

< 0,1 |

< 0,1 |

4,2 |

3 (1,5 %) |

|

Tetramethrin |

< 0,1 |

< 0,1 |

0,94 |

4 (2 %) |

|

Wirkstoffe, die im Freiland, in Baumschulen und landwirtschaftlichen Betrieben möglicherweise verwendet worden sein könnten: |

|

|

|

|

|

Diazinon, 1966, 1992* |

< 0,1 |

< 0,1 |

1,8 |

9 (4 %) |

|

Lindan (g

-HCH), 1970* |

< 0,1 |

1,1 |

2,2 |

39 (18 %) |

|

Permethrin, 1993, 1995* |

1,1 |

73 |

990 |

179 (81 %) |

|

Propoxur, 1976, 1984* |

< 0,1 |

0,8 |

16 |

24 (11 %) |

|

Wirkstoffe, die mit großer Wahrscheinlichkeit im Freiland, in Baumschulen oder landwirtschaftlichen Betrieben verwendet worden sind: |

|

|

|

|

|

Chlorpyrifos, 1985, 1986* |

< 0,1 |

0,5 |

1300 |

18 (8 %) |

|

Cypermethrin, 1989, 1990* |

< 0,1 |

< 0,1 |

4,2 |

1 (0,5 %) |

|

Dichlofluanid, 1990, 1995* |

< 0,1 |

< 0,1 |

18 |

9 (4 %) |

Tabellenerklärung: < 0,1 nicht nachweisbar, entspricht der Nachweisgrenze von 0,1 mg/kg; * zuletzt empfohlenes Anwendungsjahr (nach den Unterlagen der Pflanzenschutzberatung Rellingen).

Gemeinsam mit dem Pflanzenschutzamt Kiel wurde geprüft, woher diese Belastungen des Hausstaubes stammen können. Sie können durch sogenannte interne Anwendung in die Räume gelangt sein. Beispielsweise durch die Verwendung von Holzschutz- oder Entwesungsmitteln als Mottenschutzpräparate oder Flohmittel. Als externe Anwendung wird der Einsatz in Gartenbau, Landwirtschaft und Baumschulen bezeichnet.

In Hausstaubproben gefundene Biozide und vermutete Quellen.

|

Substanz |

Wirkungs-

bereich |

Als Folge "Interner" Anwendung

Entwesungsmittel (EM) oder/und Holzschutzmittel (HSM) |

Als Folge "Externer" Anwendung

Pflanzenschutzmittel** in der Landwirtschaft |

|

Bendiocarb |

Insektizid |

unwahrscheinlich |

sehr wahrscheinlich Z***) |

|

Chlorpyrifos |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich |

wahrscheinlich Z***) |

|

Cypermethrin |

Insektizid |

unwahrscheinlich |

sehr wahrscheinlich Z***) |

|

DDT 1) |

Insektizid |

wahrscheinlich/

möglich |

unwahrscheinlich (1972) |

|

Diazinon |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich EM*) |

wahrscheinlich (1995) |

|

Dichlofluanid |

Fungizid |

sehr wahrscheinlich HSM |

wahrscheinlich Z***) |

|

Dichlorvos (DDVP) |

Insektizid |

wahrscheinlich EM*) |

unwahrscheinlich Z***) |

|

Lindan (g

-HCH) |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich EM*) |

möglich Z***) |

|

Methoxychlor |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich EM*) |

unwahrscheinlich (1989) |

|

PBO |

Synergist |

sehr wahrscheinlich EM*) |

wahrscheinlich Z***) |

|

PCP |

Fungizid, Insektizid, Herbizid |

sehr wahrscheinlich HSM1) |

unwahrscheinlich (1982)2) |

|

Permethrin |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich EM*) |

möglich |

|

Propoxur |

Insektizid |

sehr wahrscheinlich EM*) |

wahrscheinlich (1995) |

|

Tetrachlorvinphos |

Insektizid |

möglich |

unwahrscheinlich (1986) |

|

Tetramethrin |

Insektizid |

wahrscheinlich EM*) |

unwahrscheinlich (1980) |

Tabellenerklärung:

*) Entwesungsmittel zur Schädlingsbekämpfung gemäß Bundes-Seuchengesetz von 1979 [Entwesungsmittelliste vom 1. August 1989 (Bundesgesundheitsblatt 11 (1989) 502-511)];

**) Anwendung ausschließlich als Pflanzenschutzmittel gemäß Pflanzenschutzgesetz von 1986 und Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. November 1992 (Bundesgesundheitsblatt I, 1887), (letzte Änderung vom 27. 1. 1997 (Bundesgesundheitsblatt I, 60);

***) Wirkstoff ist in zugelassenen Pflanzenschutzmitteln (Z) enthalten (Stand: Juni 1997), in Klammern: Jahr der Beendigung der Zulassung (Auslaufen der Zulassung oder Anwendungsverbot);

1) Herstellungs-, Vertriebs- und Anwendungsverbot gemäß Gefahrstoffverordnung vom 26. Oktober 1993 (Bundesgesundheitsblatt I, 1782) [letzte Änderung vom 12. Juni 1996 (Bundesgesundheitsblatt I, 818)];

2) Vollständiges Anwendungsverbot gemäß Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung.

In dieser Untersuchung konnte kein Zusammenhang zwischen Urinbelastung und Hausstaubbelastung festgestellt werden. Dennoch sollten die in fast jeder Hausstaubprobe nachgewiesenen Bioziden kritisch gesehen werden. Es ist anzunehmen, daß biozide Wirkstoffe großzügig im häuslichen Bereich eingesetzt werden. Die Ausrüstung textiler Produkten wie Wollteppichen (Eulanisierung) leisten dabei einen wesentlichen Beitrag. Aus umwelthygienischer Vorsorge ist deshalb eine verbesserte Aufklärung der Verbraucher zu fordern. Die Kennzeichnung und Gebrauchsempfehlung von Produkten wie Insektensprays muß zur Pflicht werden und die gängige Praxis der Eulanisierung ist kritisch zu hinterfragen.

Ist alles in Ordnung?

Eigentlich können die Menschen im Kreis Pinneberg aufatmen. Denn die Befürchtungen, als Baumschulnachbar mit chronischen Nervenschäden rechnen zu müssen, wurden entkräftet.

Die Ergebnisse der Studie sollten aber nicht als Freibrief für die großzügige, weil scheinbar gefahrlose Pestizidanwendung fehlinterpretiert werden. Pflanzenschutzmittel sind biozide Wirkstoffe, das heißt, sie sind auch für den Menschen potentiell giftig. Ein sparsamer Einsatz oder die Frage, ob der Einsatz überhaupt notwendig ist, ist fortwährend zu prüfen.

Der ideale Pflanzenschutz ist letztlich die Kulturform, die den Einsatz von bioziden Wirkstoffen verzichtbar macht. Politik, Baumschuler und Verbraucher sind gleichermaßen aufgefordert, diese ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung zu fördern und zu entwickeln.