Neue Wege im Integrierten Umweltschutz

Die Stabsstelle im LANU

Dr. Uwe Rammert

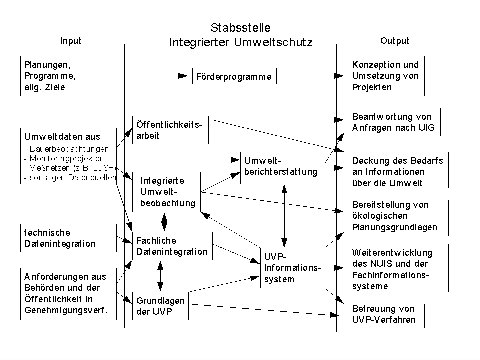

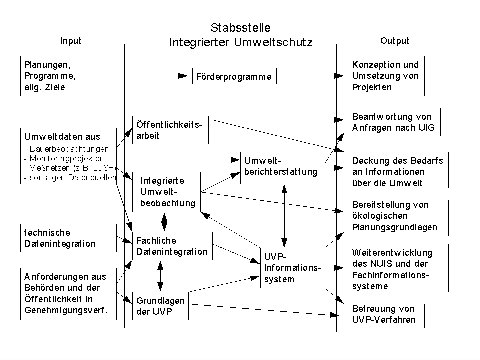

Die Stabsstelle Integrierter Umweltschutz wurde mit der Gründung des Amtes ins Leben gerufen und ist direkt dem Direktor unterstellt. Hier sollen Themen, die die Aufgabenbereiche der Fachabteilungen berühren, gebündelt und fachliche Dienstleistung für das gesamte Haus zur Verfügung gestellt werden. Der wichtigste Auftrag, den die Stabsstelle dabei zu erfüllen hat, ist die Unterstützung der integrativen Arbeit des Amtes durch Koordinierung oder Initiierung gemeinsamer Projekte. Eine wesentliche Aufgabe besteht auch darin, Informationen aus den Fachabteilungen zusammenzuführen. Ziel ist es, hieraus Aussagen oder Planungsschritte abzuleiten oder konkrete Projekte umzusetzen, die im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes nicht nur einzelne Umweltmedien aus einer Perspektive betrachten, sondern unsere Umwelt als Gesamtheit berücksichtigen. Die Arbeit gliedert sich in folgende Schwerpunkte:

Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde aufgrund ihrer besonderen Bedeutung bereits in der LANU-Gründungsverordnung als Aufgabe des Amtes festgeschrieben. Umweltdaten aus Planungen, Projekten und Konzepten des LANU werden hier aufbereitet und dargestellt. In der Stabsstelle findet die Koordination und Abwicklung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit statt, wie beispielsweise die Veröffentlichung von Berichten und Informationsschriften, die Planung und Durchführung von Seminaren und anderen Veranstaltungen, Ausstellungen sowie die Kooperation des LANU mit anderen Dienststellen. Auch werden von hier aus Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit gestartet, eigene Veröffentlichungen zu Fachthemen der Stabsstelle herausgegeben und die Veröffentlichungen der anderen Abteilungen redaktionell bearbeitet und vom Layout über den Druckauftrag bis zum Versand des fertigen Werkes durchgeführt. Ebenso werden Anfragen beantwortet und Fachinformationen zusammengestellt.

Umweltberichterstattung

Im Bereich der Umweltberichterstattung sollen zukünftig Informationen über den Zustand unserer Umwelt aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Eine wichtige Aufgabe der Stabsstelle wird es dabei sein, die Informationen nicht rein medienbezogen weiterzugeben, sondern nach Durchführung eigener Auswertungsschritte medienübergreifend anzubieten. Dies macht es erforderlich, in einem ständigen Austauschprozeß mit den Fachabteilungen des Hauses die vorliegenden Informationen kritisch zu sichten und zu bewerten.

Die verwendeten Umweltdaten stammen aus Dauerbeobachtungsprogrammen oder Monitoring-Projekten, sowie aus Meßnetzen und Datenerhebungen des LANU und anderer Dienststellen.

Integrierte Umweltbeobachtung

In den Fachabteilungen wird eine Vielzahl von Projekten durchgeführt, bei denen Umweltdaten erhoben werden: Dauerbeobachtungsprogramme, Monitoring-Projekte oder technische Meßnetze. Darüber hinaus liegen viele weitere Informationen vor, die den Umweltzustand beschreiben, untern anderem aus ökologischen Begleituntersuchungen, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren durchgeführt werden müssen. Die integrierte Umweltbeobachtung zielt darauf ab, diese Meßprogramme und Datenerhebungen aufeinander abzustimmen, so daß ein Austausch und eine gemeinsame medienübergreifende Bewertung möglich ist. Angestrebt ist die Entwicklung eines "emissionsökologischen Wirkungskatasters", aus dem Aussagen sowohl zur aktuellen Belastung, als auch zur weiteren Belastbarkeit von Naturräumen in Schleswig-Holstein abgeleitet werden können.

Die Ergebnisse fließen zum einen in die Umweltberichterstattung ein und sind die ökologische Planungsgrundlagen aller Abteilungen des LANU. Sie stehen darüber hinaus auch anderen Behörden und Planungsträgern zur Verfügung.

Fachliche Datenintegration

Um medienübergreifende Aussagen über die Umwelt zu erhalten ist es erforderlich, medienbezogene Daten auch fachlich miteinander in Verbindung zu setzen: "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile". Nach diesem Grundsatz soll versucht werden, die vorliegenden Daten der integrierten Umweltbeobachtung und auch anderer Datensammlungen und Meßprogramme fachlich miteinander zu verbinden. So werden Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den beobachteten Parametern deutlich, die aus der Betrachtung der medialen Einzeldaten nicht erkennbar sind. Dies ist nötig, da die heute zu beobachtenden Reaktionen unserer Umwelt auf Eingriffe des Menschen immer deutlicher machen, daß wir in einer Welt aus vernetzten Systemen leben. Ein Umweltparameter hat Verbindungen zu sehr vielen anderen, und ein Eingriff an einer Stelle in diesem Netzwerk zeigt oft Wirkungen an Stellen oder in Ausmaßen, die wir nicht erwartet haben. Durch die fachliche Datenintegration sollen die erkennbaren Beziehungen und Wechselwirkungen in unserer Umwelt dargestellt und für Planungsprozesse nachvollziehbar und bewertbar gemacht werden.

Hierzu ist es in der Regel erforderlich, "Modellrechnungen" durchzuführen und mit der Hilfe von Geographischen Informationssystemen (GIS) flächenhafte Aussagen über unsere Umwelt darzustellen und im Rahmen von Konfliktanalysen zu untersuchen. Dies kann aufgrund des Umfanges und der Komplexität der zugrundeliegenden Daten nur mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitungssysteme geleistet werden. Um aufzuzeigen, wie ein solches medienübergreifendes IT-System aussehen kann, wird in der Stabsstelle zur Zeit das Konzept für ein sogenanntes "Umweltverträglichkeitsprüfungs-Informationssystem" (UVP-IS) erarbeitet. Der Ablauf und das Datenanforderungsprofil einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sind besonders geeignet festzustellen, welche Informationen für einen Entscheidungsprozeß in der Umweltplanung benötigt werden, wo diese vorliegen, und welche Schritte notwendig sind, um daraus Planungsaussagen abzuleiten. Diese konkrete Anwendung dient darüber hinaus der Weiterentwicklung des Natur und Umweltinformationssystems (NUIS), das vom Umweltministerium als Rahmenkonzept entwickelt wurde und im LANU in wesentlichen Kernbereichen realisiert wird.

Grundlagen der Umweltverträglichkeitsprüfung

Ein weiterer Aufgabenbereich für die Stabsstelle ist die Erarbeitung von Grundlagen für UVPs und die Betreuung von Genehmigungsverfahren. In diesem Rahmen werden methodische Hilfestellungen und inhaltliche Anforderungsprofile für Genehmigungsverfahren mit UVP erarbeitet und die dort gewonnenen Erkenntnisse als Beratung den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Grundlagen für diese Arbeiten werden durch den Austausch mit anderen Bundesländern und durch die Auswertung von UVPs in Schleswig-Holstein geschaffen. Zudem werden die Umweltinformationen, die in den Fachabteilungen vorliegen, abgefragt und zu einem Gesamtbild zusammengefügt.

Mit der Weiterentwicklung des UVP-Informationssystems soll eine noch umfassendere Informationsbasis angeboten werden. Damit besteht die Möglichkeit, schnell und möglichst vollständig auf vorhandene Informationen, Erkenntnisse oder Modelle zurückzugreifen. Auf diesem Wege ist zu erwarten, daß Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt werden können.

Förderprogramme im Natur- und Umweltschutz

In der Stabsstelle werden weiterhin die Förderprogramme "Projektförderung" (siehe hierzu auch den folgenden Beitrag von Anja Ries) und "Integrierte Schutzkonzepte" betreut. Mit diesen Programmen werden finanzielle und konzeptionelle Hilfen bereitgestellt, um konkrete Projekte im Bereich des Natur- und Umweltschutzes umzusetzen. Nutznießer der Förderung sind Vereine, Verbände oder Kommunen. Gefördert werden Renaturierungsmaßnahmen ebenso wie Kartierungen oder Konzepte zur Vermeidung und Verminderung von Abfällen, zur Verkehrsentlastung oder zur Lenkung von Besucherströmen in ökologisch bedeutsamen Gebieten. Wesentlich unterstützt wird auch der Bereich der Umweltbildung, zum Beispiel die Erstellung von Unterrichtsmaterialien für Vorschul- oder Schulerziehung zu Themen des Natur- und Umweltschutzes.

Wirkungsgeflecht der Stabstelle

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)