ergänzt wurde. Die erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen in den einzelnen Flußsystemen sind naturgemäß unterschiedlich und sind im ersten Ansatz grob zu ermitteln. Bezugsebene hierfür ist das Leitbild.

Vorranggewässer in Schleswig-Holstein

ProblemlageSeit Mitte 1996 arbeitet im LANU die Projektgruppe "Integrierter Fließgewässerschutz". Die Mitglieder kommen aus den verschiedenen LANU-Abteilungen und aus den Ämtern für Land- und Wasserwirtschaft. Die Projektgruppe hat das Ziel, in sehr kurzer Zeit ein neues Landesprogramm zur Verbesserung der Situation der Flüsse und Bäche im Lande zu erarbeiten.

ProgrammentwicklungFließgewässer haben wichtige natürliche Funktionen zu erfüllen: sie sind Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sie verbinden die unterschiedlichen Naturräume miteinander, und sie sind eng mit ihrer Aue vernetzt, die bei hohen Abflüssen überschwemmt wird und hierdurch dem Wasserrückhalt und der Stoffelimination dient. Stark wechselnde Wasserstände prägen zudem einen besonderen Lebensraum. Die Erfüllung dieser Funktionen wird aber durch zahlreiche Nutzungen erschwert, häufig sogar verhindert.

Dabei haben sich die über Jahrhunderte erfolgten und in den letzten Jahrzehnten besonders drastisch durchgeführten Ausbaumaßnahmen an den Flüssen und Bächen aus ökologischer Sicht in hohem Maße als nachteilig erwiesen. Zunehmend treten auch gravierende ökonomische Probleme auf. Insbesondere ist die Unterhaltungslast stetig gestiegen. Versuche, die Gewässer durch erneute Ausbauaktivitäten naturnäher zu gestalten, wurden häufig damit begründet, instabile Ufer zu befestigen und sehr hohe Unterhaltungskosten zu verringern. Das Ergebnis ist meistens eine teure Umgestaltung, die einen unnatürlichen Zustand aufrechterhält. Aus gewässerökologischer Sicht ist dieser Rückbau sinnlos, meistens sogar sehr schädlich. Das gleiche gilt für die ständig wiederkehrende Unterhaltung der Fließgewässer. In der Vergangenheit wurden die Vorschriften zur Unterhaltung zwar schon verändert, diese haben die Situation aber nicht grundsätzlich verbessert.

Die Wasserbeschaffenheit hat sich dagegen leicht verbessert. Vor allem der Bau von Klärwerken hat dazu geführt, daß zumindestens die etwas größeren Fließgewässer die Güteklasse II aufweisen. Die Klärwerke halten effektiv die Phosphatlast aus den Abwässern zurück. Die Stickstofflast wid dagegen nur mäßig reduziert. Eine große Quelle für den Stickstoff bleiben weiterhin die sogenannten diffusen Einträge, für die in erster Linie die Landwirtschaft verantwortlich zeichnet. Defizite in der Wasserqualität bestehen auch noch in den kleineren Gewässern und in den Oberläufen, in denen die Immissionen nicht genügend verdünnt werden können.

Es besteht also Handlungsbedarf, um eine Regeneration und einen integrierten Schutz der Fließgewässer zu erreichen.

Die Abteilung "Gewässer" des LANU hat bereits 1995 ein Konzept mit dem Titel "Empfehlungen zu einem integrierten Fließgewässerschutz" vorgelegt. Das Konzept basiert auf den fließgewässerökologischen Grundlagen und fordert die Umsetzung von Minimalansprüchen zur Regeneration der Fließgewässer. Damit sollen die Voraussetzungen für die spätere umfassende Regeneration von Gewässer und Aue geschaffen werden.

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat das LANU-Konzept bewertet und im Frühjahr 1996 im Kabinett verabschiedet. Mit Erlaß des Umweltministeriums ist das LANU im Juni 1996 beauftragt worden, ein umsetzungsorientiertes, vor allem aber breit akzeptiertes Programm mit den hierfür erforderlichen Modalitäten innerhalb eines Jahres zu entwickeln. Es wurde deshalb die eingangs vorgestellte Projektgruppe gegründet. Dabei wurde es als besonders wichtig angesehen, die Ämter für Land- und Wasserwirtschaft in die Projektgruppe einzubeziehen, da sie infolge ihrer Tätigkeit "das Land" kennen und in der Lage sind, die Betroffenen von Beginn an in die Arbeit miteinzubeziehen.

Als nächstes wurde eine Beratergruppe gegründet, in der die interessierten beziehungsweise betroffenen gesellschaftlichen Verbände an der Programmentwicklung mitwirken. Zur Beratergruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter von:

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

- Naturschutzbund Deutschland,

- Landwirtschaftskammer,

- Bauernverband,

- Landeskulturverbände,

- kommunale Spitzenverbände und

- Landesnaturschutzverband.

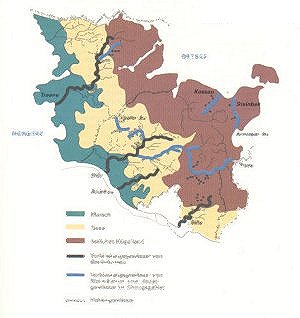

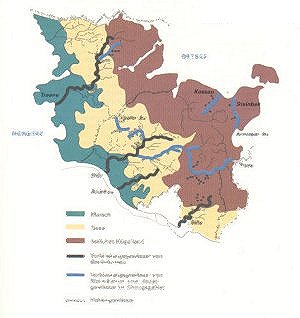

Auswahl der VorranggewässerGrundlagen für die wichtigen Eckpunkte des Programms sind exemplarische Maßnahmenvorschläge an vorrangigen Gewässersystemen sowie die Herstellung der Akzeptanz bei den Betroffenen.

Die Auswahl der Vorranggewässer richtete sich nach den Hauptabflußadern des Landes Schleswig-Holstein, also

- Stör,

- Eider/Treene

- und Trave.

Die Flußsysteme bilden die großen Verbindungsachsen zwischen den Naturräumen. Weitere Kriterien wie der jeweilige Ausbauzustand, die Wasserbeschaffenheit und das Potential an fließgewässertypischen Lebensgemeinschaften führten dazu, daß der Katalog an Vorranggewässern um

- Krückau,

- Haaler Au,

- Kossau,

- Farver Au,

- Kremper Au und

- Bille.

Leitbilder für die Weiterentwicklung der Fließgewässerergänzt wurde. Die erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen in den einzelnen Flußsystemen sind naturgemäß unterschiedlich und sind im ersten Ansatz grob zu ermitteln. Bezugsebene hierfür ist das Leitbild.

Vorranggewässer in Schleswig-Holstein

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Gewinnung von AkzeptanzDas Leitbild für einen Fluß beschreibt den Zustand, der eintreten würde, wenn sämtliche anthropogenen Einflüsse in Zukunft ausbleiben würden. Damit ist nicht gesagt, daß es auch anzustreben ist, sämtliche Nutzungen einzustellen. Das Leitbild basiert damit aber auf einem gründlichen ökosystemaren Verständnis des Flusses. Und das ist die Basis für eine richtungssichere Regeneration. Von großem Nutzen bei der Erarbeitung des Leitbildes ist ein Blick in die Vergangenheit des jeweiligen Flusses. Dieser Blick hilft beim Verstehen der Gewässerdynamik und damit bei der Prognose für die zukünftige Entwicklung.

Das Leitbild ist der Maßstab für die Feststellung von Defiziten. Die Defizite bestehen vor allem in einer mangelhaften Ausbildung der typischen Flora und Fauna, in einem häufigen Fehlen einer funktionsfähigen Aue und in einer, trotz aller Verbesserungen, nicht optimalen Wasserbeschaffenheit. Nicht alle Defizite können behoben werden, da Restriktionen die Umsetzung eingrenzen. Restriktionen können zum Beispiel Straßenbrücken und Siedlungsflächen in der Aue sein. "Defizite minus Restriktionen" stellen folglich den Rahmen dar, aus dem ökologisch sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahmen abgeleitet werden müssen.

AusblickViele "Großprojekte" haben in der heutigen Zeit erhebliche Akzeptanzprobleme. Das trifft zunehmend auch auf Projekte zur Verbesserung unserer Umwelt zu. Deshalb muß zum einen von Anfang an eine intensive Informationsarbeit geleistet werden, und die örtliche Ebene muß frühzeitig in die Projekte miteinbezogen werden. Eine große Bedeutung zur Gewinnung von Akzeptanz hat die erwähnte Beratergruppe, die auf Landesebene tätig ist. Ebenso wichtig ist die Einbeziehung der lokal Betroffenen in die Planung durch die Ämter für Land- und Wasserwirtschaft. Diese Arbeit muß bei weiterer Konkretisierung der Maßnahmen durch Projektmanagerinnen und -manager noch verstärkt werden.

Zum zweiten ist es entscheidend, daß die Planung in einem sehr hohen Maße "offen" sein muß. Die offene Planung muß sicherstellen, daß mit dem Programm zur Regeneration der Fließgewässer die agrarstrukturelle Entwicklung der Regionen unterstützt wird, daß positive Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe, sowohl auf die auslaufenden als auch auf die sich vergrößernden Betriebe, entstehen und daß die kommunale Entwicklung profitieren kann. An "runden Tischen" oder in ähnlich zu benennenden Gesprächskreisen soll die zunächst rein fachlich orientierte Planung weiterentwickelt werden.

Die Projektgruppe "Integrierter Fließgewässerschutz" unternimmt derzeit den Versuch, nach fachlichen Maßstäben die ökologisch notwendigen Maßnahmen zum integrierten Fließgewässerschutz zu beschreiben und unter breitestmöglicher Beteiligung von Verbänden und Behörden sowie Vor-Ort-Abfragen die Modalitäten für die Akzeptanz eines Landesprogrammes zu ermitteln. Die Erkenntnisse sollen dann umgesetzt werden in

- die Bereitstellung von Finanzen,

- die Organisation des Zusammenspiels der Institutionen, die die notwendigen Maßnahmen (Landtausch und -erwerb) im Sinne des Programmes durchführen,

- die Einrichtung von Regionalstellen zur Beratung sowie

- eine Anpassung der Gewässerunterhaltung, die vermutlich das wichtigste Umsetzungsinstrument zur Gewässerregeneration werden wird.