Bodenfunktionskarten

Instrument der vorsorgenden Bodenschutz- und Bodennutzungsplanung

Dr. Dirk-Christian Elsner

Lange Zeit wurde der Bodenschutz vernachlässigt, seine Bedeutung vom Menschen unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen. Um eine Wende herbeizuführen wurde 1996 der aktualisierte Entwurf eines Bundesbodenschutzgesetzes dem Bundesrat zur Beratung zugeleitet, mit dem Ziel, den Weg für einen vorsorgenden Bodenschutz zu ebnen.

Um praktischen Bodenschutz vor Ort leisten zu können, werden fundierte und raumbezogene Datengrundlagen, insbesondere Bodenkarten und die von ihnen abgeleiteteten Bodenfunktionskarten benötigt. Letztere zeigen auf, wie gut Böden ihre verschiedenen Funktionen in einem bestimmten Gebiet wahrnehmen können.

Bodenfunktionen

Die Böden sind als Lebensgrundlage ein zentraler Bestandteil der Umwelt. Unser Wohlergehen hängt von gesunden Böden ab, die alle notwendigen Bodenfunktionen erfüllen können:

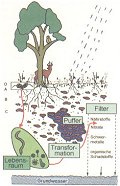

Lebensraumfunktion: Böden bieten einen Lebensraum für viele Lebewesen, die die Bodenfunktionen und das biologische Gleichgewicht aufrechterhalten.

Transformatorfunktion: Kleinstlebewesen bauen pflanzliche und tierische Reste ab und überführen die darin enthaltenen Nährstoffe in eine pflanzenverfügbare Form. Sie können außerdem eine Reihe von Schadstoffen zu unschädlichen Verbindungen abbauen.

Puffer- und Filterfunktion: Böden puffern eine Vielzahl von Einwirkungen ab. Das Regenwasser wird im Boden entgegen der Versickerung gehalten, und Nährstoffe bleiben so für die Pflanzen erreichbar. Schadstoffe werden vorübergehend vor dem Eintrag in das Grundwasser zurückgehalten. Säuren werden neutralisiert.

Böden haben vielfältige Funktionen

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Gefährdung der Bodenfunktionen

Der Mensch lebt vom Boden, er verändert ihn für seine Zwecke und zerstört ihn teilweise: Häuser und Straßen werden gebaut, die Industrie hinterläßt Schadstoffe und die Landwirtschaft kann zuviel Dünger und Pflanzenschutzmittel ausbringen. Aufgabe des vorsorgenden Bodenschutzes ist es, diese Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen. Zur Erhaltung und Verbesserung der Böden wurde im LANU ein Konzept entwickelt. Es werden zunächst die aktuelle Belastungssituation erfaßt, ökologische Eigenschaften im Hinblick auf verschiedene Nutzungen bewertet und schließlich eine Prognose über die Bodenentwicklung, insbesondere des Schadstoffverhaltens gestellt.

Bodenschutzprogramm

Zur Umsetzung des Bodenschutzprogrammes werden Rohdaten gesammelt und um eigene Beobachtungen der Abteilung "Geologie und Boden" zur Dynamik in den Böden sowie um neueste wissenschaftliche Ergebnisse ergänzt und für den jeweiligen Zweck ausgewertet. Auf dieser Basis bauen dann Beratungen und Berichte auf.

Datengrundlage

Die Böden sind am jeweiligen Standort Unikate. Nachhaltiger Bodenschutz erfordert deshalb eine Erkundung der Böden vor Ort. Die Informationsgrundlage dafür schafft die bodenkundliche Landesaufnahme.

Bislang sind überwiegend der westliche Landesteil mit etwa 40 Prozent des Landes bodenkundlich erfaßt. Hierfür liegen Bodenkarten im Maßstab 1:25.000 vor. Ein digitales Fachinformationssystem Bodenkunde ist bereits im Aufbau. Die Bodenprobenbank liefert Informationen über bodenphysikalische und -chemische Eigenschaften der für die Bodenkarte repräsentativen Leitböden und erlaubt damit einen recht detaillierten Überblick über die jeweiligen Bodenverhältnisse. Für die restlichen 60 Prozent des Landes müssen noch Bodenkarten erstellt werden. Bis zu deren Fertigstellung werden im LANU andere bodenkundlich verwertbare Daten aus der Bodenschätzung von Finanzämtern und der forstlichen Standortaufnahme herangezogen. Sie decken mit ihrer hohen Informationsdichte praktisch die meisten nicht urban genutzten Flächen des Landes ab. Diese Bündelung der Daten erlaubt eine Übersicht über die Böden im Land, die als Basis für Fachbeiträge zu den verschiedenen Problemen in qualitativer und quantitativer Hinsicht dient.

Beobachtung und Bewertung der aktuellen Situation

Der nächste Schritt besteht im Aufbau eines Bodenbelastungskataster, um die aktuelle Belastungssituation im Land erfassen zu können. Dazu wurden landesweit hunderte von Proben an solchen Standorten genommen und untersucht, die repräsentativ für den jeweiligen Landesteil sind. 34 solcher Standorte wurden als Boden-Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet. Sie werden periodisch bodenphysikalisch, -chemisch und -biologisch auf den Schadstoffhaushalt untersucht. Der Wissensstand wird laufend durch neue Ergebnisse aus der Forschung ergänzt.

Dies ermöglicht die Prognose zukünftiger Entwicklungen. Mit fortschreitender Zeit wächst die Datenbasis und damit auch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Prognosen. Sie sind bereits jetzt Bestandteil der bodenkundlichen Fachbeiträge zu planerischen und gestalterischen Aktivitäten in unserem Lande.

Bodenkunde in der Planung und Gestaltung des Landes

Immer mehr Planungsbüros und Behörden haben die Notwendigkeit von bodenkundlichen Gutachten erkannt und beziehen den Sachverstand des LANU in ihre Arbeit ein. Dies geschieht meist in Form von Beratungen oder Berichten. Bei zusätzlichem Informationsbedarf werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Nach Anfertigungen einer Bodenkarte sowie unter Einbeziehung von Profilbeschreibungen werden die notwendigen ökologischen Kenngrößen abgeleitet und in Bodenfunktionskarten übertragen. Die verschiedenen Fragestellungen bedürfen einer entsprechend vielfältigen Aufbereitung der Daten:

- Für Landschaftsrahmenpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen sind eine Darstellung zum Wert, den Nutzungsmöglichkeiten und -risiken der Böden in Form von Bodenkarten und Karten zur Nutzungseignung der Böden erforderlich.

- Die Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten verlangt eine genaue Darstellung von Bodenfunktionen. Karten über Vorbelastung, Nutzungsintensität und Versauerungsgrad der Böden erleichtern eine Prognose des Schadstoffverhaltens in Böden nach einer Einschränkung oder Aufgabe der Nutzung. Ähnliches gilt für die Umwidmung von Industriebrachen.

- In urbanen Räumen helfen Karten über die Versiegelung und die allgemeine Funktionsfähigkeit von Böden, die zusätzlich tolerierbare Überbauung von Böden zu ermitteln.

- Bloßgelegte landwirtschaftliche Flächen sind Angriffen von Wind und Wasser ausgesetzt. Schadstoffe können mobilisiert werden, eine hohe Stickstoffdüngung birgt Risiken für das Grundwasser. Spezielle Bodenfunktionskarten können zur Problemlösung beitragen.

Bodenkundliche Gutachten in der Wasserschutzgebietsausweisung

Der Boden kann das Regenwasser auf dem Weg in das Grundwasser filtern, letzteres aber auch mit Schadstoffen anreichern. Die Landwirtschaft hat einerseits durch verschiedenste Bearbeitungsmethoden die Bodenfruchtbarkeit verbessert, andererseits aber auch Böden bloßgelegt oder über das zumutbare Maß mit Stickstoff und Pflanzenschutzmitteln angereichert. Wenn die Belastungsgrenze erreicht ist, kommt es zu schädlichen Auswirkungen der Böden.

Festzustellen, wie stark Böden Nitrate und Nährstoffe zurückhalten können, ohne daß sie in das Grund- und damit in das Trinkwasser gelangen, ist Aufgabe im LANU. Als Informationsgrundlage dient dabei die Bodenkarte.

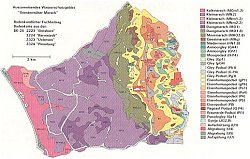

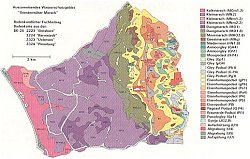

Böden sind alles andere als eintönig. Das beweist die Bodenkarte

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Die Profilbeschreibungen der vorkommenden Böden werden ausgewertet und wichtige ökologische Kenngrößen wie das Nährstoff-, das Wasserhaltevermögen und das Nitratbelastungsrisiko geschätzt.

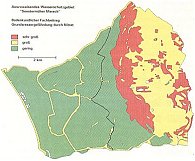

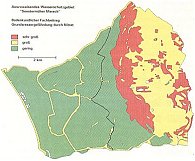

Nitratbelastungsrisiko für das Grundwasser

(Zum Vergrössern bitte die Grafik anklicken)

Ein Vergleich der Bodenkarte mit der Bodenfunktionskarte zum Nitratbelastungsrisiko zeigt, daß die schweren Marschböden, im Gegensatz zu den leichten Sandböden der Geest, eine Versickerung von nitratbelastetem Bodenwasser in das Grundwasser relativ gut verhindern können. Im Grenzbereich zwischen Geest und Marsch steht das Grundwasser sehr hoch an; außerdem können in warmen, niederschlagsreichen Wintern große Mengen an Nitrat freigesetzt werden. Hier ist das Nitratbelastungsrisiko außerordentlich hoch. Vorsorgender Bodenschutz bedeutet, durch teilweise strenge Auflagen in der landwirtschaftlichen Nutzung, vor allem in der Stickstoffdüngung, dieses Risiko auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.

Ausblick

Die Bodenfunktionen spielen eine zentrale Rolle im Umweltgeschehen. Vorsorgender Bodenschutz erfordert ein fundiertes Wissen und eine breite Datenbasis. Nur so ist ein Beitrag zur Sicherung unserer Lebensgrundlage, auch mit Blick auf künftige Generationen, zu leisten.